[时政]

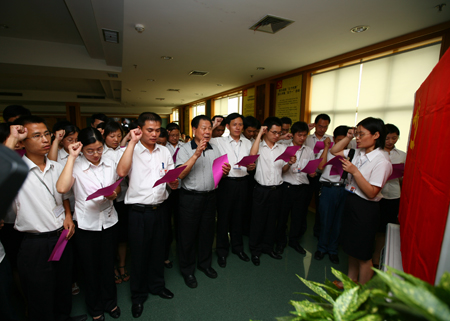

浙江省非公有制企业党建工作座谈会暨标准化建设现场推进会在杭州召开

健全领导体系 确保四个到位全力保障非公企业党建工作标准化建设

宁波市委组织部宁波市委“两新”工委

宁波市委高度重视健全完善非公企业党建工作领导体制和工作机制,省委常委、市委书记王辉忠多次过问、提出要求。目前,全市基本建立“整体一致、协调顺畅”的领导架构和运行机制,为非公企业党建工作标准化建设提供了坚强保障。全市非公企业党组织组建率从去年年初的8.3%大幅提高到65.3%,增幅位列全省首位。一、统一机构设置标准,确保领导责任到位。按照省里统一部署,在市、县两级以“8+3”模式全面成立“两新”工委。结合宁波实际,专门出台《关于建立乡镇(街道)“两新”工委的指导意见》,明确乡镇(街道)“两新”工委委员一般由7-9人组成,书记由乡镇(街道)党(工)委副书记担任,副书记由组织委员和分管经济(社会事务)的副乡镇长(副主任)担任,委员由乡镇(街道)组织员、工商所长、财政(地税)所长等担任,确保非公企业党建工作领导责任落到实处。同时,在全市划分1183个党建区域,组建区域性党组织,将区域内分散的中小企业纳入工作范围,落实专人负责,并将5200多名外来务工人员吸收到区域协商议事机构担任职务,切实增强非公企业党建工作的针对性和有效性。二、明确人员职数标准,确保力量配备到位。在市、县两级“两新”工委全面配设专职副书记,在组织部门新设两新组织党建处(科),作为“两新”工委日常办事机构,落实人员编制,配强工作力量。其中,市委组织部两新组织党建处落实编制5人,各县(市、区)委组织部两新组织党建科人员编制都在2人以上。目前,全市共增配两新组织党建专职工作人员编制47人。针对基层非公企业党建工作力量相对薄弱的实际,市里专门制定《关于加强组织员队伍建设的意见》,要求每个乡镇(街道)配齐配强1名组织员,明确组织员享受所在单位相应级别领导干部的待遇,列席所在单位领导班子相关会议,并根据当前工作需要,把负责抓好非公企业党建工作作为重要职责;积极采取人员统筹的方式,在全市所有乡镇(街道)设立两新组织党建工作办公室,部分县(市、区)还增配乡镇(街道)中层职数专职负责办公室工作;在全市村、社区等区域建立1600余个两新组织党建工作站,每个工作站配备1-3名工作人员,负责做好日常工作。同时,全市各级共选派19262名党建专(兼)职工作指导员、公开招聘506名党务工作者、挑选812名年轻干部和“退二线”领导担任党组织负责人,进一步充实非公企业党建工作力量。三、完善财政支持标准,确保经费保障到位。进一步加大各级财政对非公企业党建工作的支持力度,出台刚性保障标准。对区域性党组织工作经费,按组织覆盖的非公企业数,以每家企业每年1000元的标准,采取市、县、乡三级财政分担的形式予以保障;对规模以上非公企业,采取以奖代补的形式给予适度经费补助;对区域性党组织书记和党务工作者的报酬待遇,比照社区执行,不低于社区工作者年平均工资;对各级机关和企事业单位选派的非公企业党建工作指导员,比照农村工作指导员,每月补助800-1000元;对规模以上或联建的非公企业党组织书记,按每人每年2400元标准给予工作津贴。仅上述几项,全市各级财政每年支出超过3亿元。余姚、海曙、江东、江北、镇海、鄞州等地还专门设立非公企业流动党员活动经费,按每人每年100-150元的标准由各级党费、财政分担保障。此外,全市根据“就近便捷、资源共享”原则,以每100个非公企业集中保障阵地不小于300平方米的标准,全力打造“10分钟党建阵地保障圈”,为每家非公企业提供“开放式、连锁式、一站式”服务。四、健全考核评价标准,确保工作落实到位。针对不同责任主体,建立健全相应的考核制度,完善细化相关的考核标准,推动机构高效运转、工作有效落实。对县乡两级“两新”工委,出台“四看四评”的考核评价标准。即:看工作机构是否建立健全、评工作力量是否配齐配强,看“两新”工委是否实体运作、评工作机制是否健全完善,看领导干部联系非公企业制度是否建立、评帮促指导是否经常,看非公企业党建工作是否已纳入书记专项述职和领导班子年度考核、评工作实效是否明显。其中,明确规定各级“两新”工委委员每半年至少1次到联系的非公企业调研指导,每年至少为联系企业解决1个实际困难。对区域性党组织及书记,将“十清”作为其履职情况的主要评价指标。即:对区域内非公企业分布情况清、党建底数清、党组织隶属关系清、群团工作开展情况清以及非公企业规模清、营运状况清、出资人身份清、党员数量清、入党积极分子清、组建情况清。在今年3月组织的履职情况综合评价中,全市96.5%的区域性党组织书记做到了“十清”。对非公企业党组织及书记,主要看“四个是否明显”。即:看其推动非公企业科学发展的实绩是否明显、服务员工凝聚人心的实效是否明显、服务社会促进和谐的实效是否明显、加强党组织班子和党员队伍建设的实效是否明显。目前,全市93.1%的非公企业党组织已完成分类定级,涌现出526家“双强”先进企业党组织。