天士力帝泊洱生物茶集团有限公司党支部

1994年在天津的一间实验室里,天士力的创始人闫希军与吴迺峰夫妇,以一颗小小的复方丹参滴丸成为了治疗心脑血管疾病的创新药物,更成为天士力“大健康战略”的起点。他们怀揣着“让中药走向世界”的梦想,将传统中药与现代科技结合,打造出年销售额超10亿元的“国民神药”复方丹参滴丸,更将目光投向了中国茶文化的瑰宝——普洱茶。

2007年,普洱市宁洱县的一场6.4级地震,成为天士力与普洱茶结缘的契机。天士力团队在捐赠药品时,深入接触了普洱茶文化,被其微生物发酵的奥秘所深深吸引。闫希军回忆道:“普洱茶的微生物生态系统就像一座天然的生物实验室,与我们制药的核心理念不谋合。”2008年,天士力投资12亿元在普洱市建立全球最大的普洱茶科研与生产基地——“帝泊洱生物茶谷”,“帝”代表消费者,“泊”解释为停泊,“洱”象征普洱茶,合起来的寓意便是“让消费者停泊在健康港湾的普洱茶”。

党建引领,凝聚企业的精神之魂

2008年,当“天士力帝泊洱生物茶集团有限公司”在这片土地扎根时,对于企业而言,脚下的土地是新的,生产设备是新的,企业员工是新的,作为一个全新的跨界企业,一切都要从零开始,如何让员工心往一处想,劲往一处使,成了摆在企业面前一道难题。人们或许未曾想到,这个以速溶茶为主打产品的跨界企业,在充分发挥党建“稳定器”,把党员作为“风向标”后,十余年间成为了普洱茶产业党建引领的茶企标杆,而它的崛起密码,既藏在科技研发的实验室里,更闪耀在鲜红的党旗下。“党建不是贴在墙上的口号,而是融入茶汤的温度。”帝泊洱党支部书记李宗尧的这句话,成为了公司十余年奋斗的生动体现。从最初5名党员的党支部,到如今员工中党员占比超10%,其中80%党员成为业务骨干,普洱天士力集团用实践证明了,党建不是口号,而是驱动创新的“红色引擎”,是企业凝心聚力的法宝。

从“两张皮”到“一盘棋”

成立之初的帝泊洱,也曾面临许多民营企业的困惑:党建工作如何与经营结合?有人担心“党建影响生产效率”,有人质疑“形式大于内容”。但公司管理层很快达成共识:党建不是负担,而是凝聚人心的“粘合剂”。2012年,党支部正式成立,第一时间将党建工作写入公司章程,明确党支部书记兼任公司人力资源总监,突出党建工作的重要地位作用,党组织与决策层“双向进入、交叉任职”——5名支委委员全是部门负责人,将党建和人事齐抓共管,进一步抓实职工思想凝聚工作。生产例会与主题党日等组织生活同步开展。严格落实“三会一课”和主题党日制度,让党组织生活渐渐成为了企业领导与普通党员职工的交流平台,无数思想的火花和“金点子”就此诞生。

党员带头,学海竞帆劲头足

一次“支部主题党日”研讨环节,研发部党员刘志达提出:“速溶茶市场需要差异化,陈皮普洱或许能打开新赛道。”这一建议被迅速纳入公司战略。三年后,他带领团队攻克技术难关,推出的陈皮普洱茶珍斩获“茶之梦”大赛特别金奖,成为年销千万的爆款产品。凝聚人心合力攻坚同向同心,严格执行“三会一课”主题党日,不会因为弱化

“过去开会,员工们都在低头刷手机,而现在抢着发言,PPT做得比述职报告还精彩!”党员张莉笑道。帝泊洱独创的“三学一讲”(组织帮学、书记领学、党员自学+互动竞讲)让学习“活”了起来。每周的“帝泊洱分享会”上,党员主动带头研究学习,一股由党员带头掀起的钻研学习,然后分享展示成果的进步之风悄然刮起,分享会上有人剖析市场趋势,有人展示工艺创新,甚至车间工人也能用流程图讲解节能改造方案。2021年,一场关于“有机茶转型”的辩论会点燃全员热情。党员们引用政策文件、调研数据,激烈争论后形成提案:将环保指标纳入绩效考核,并申报“提取车间增产减排”项目。次年,公司电费直降50万元,还捧回了“普洱绿色大使”聘书。

“三培养”机制让党员成为中流砥柱

“把骨干培养成党员,把党员培养成骨干,把党员骨干培养成核心人才”——帝泊洱的“三培养”机制,让人才梯队充满活力。90后技术员小李的经历颇具代表性:入职三年,他从操作工成长为车间主任,期间在党员师傅带领下提交入党申请。“师傅教我技术,更教我责任。现在我也带了徒弟,得把这份担当传下去”。”

目前,公司80%的党员通过“技能绩效+奉献水平”考核获得晋升,其中8名党员担任中层管理,2人成为高级工程师。党支部书记、人力资源总监李宗尧说:“我们给每位党员定制成长地图,管理、技术、技能三条通道并行,行行都能出状元”。 党的理论来塑造管理员工,明确由人力资源部来抓,做好员工人事又做好党建工作,党支部的功能定位,凝聚职工教育的核心在于将党的组织优势转化为人才发展动能。

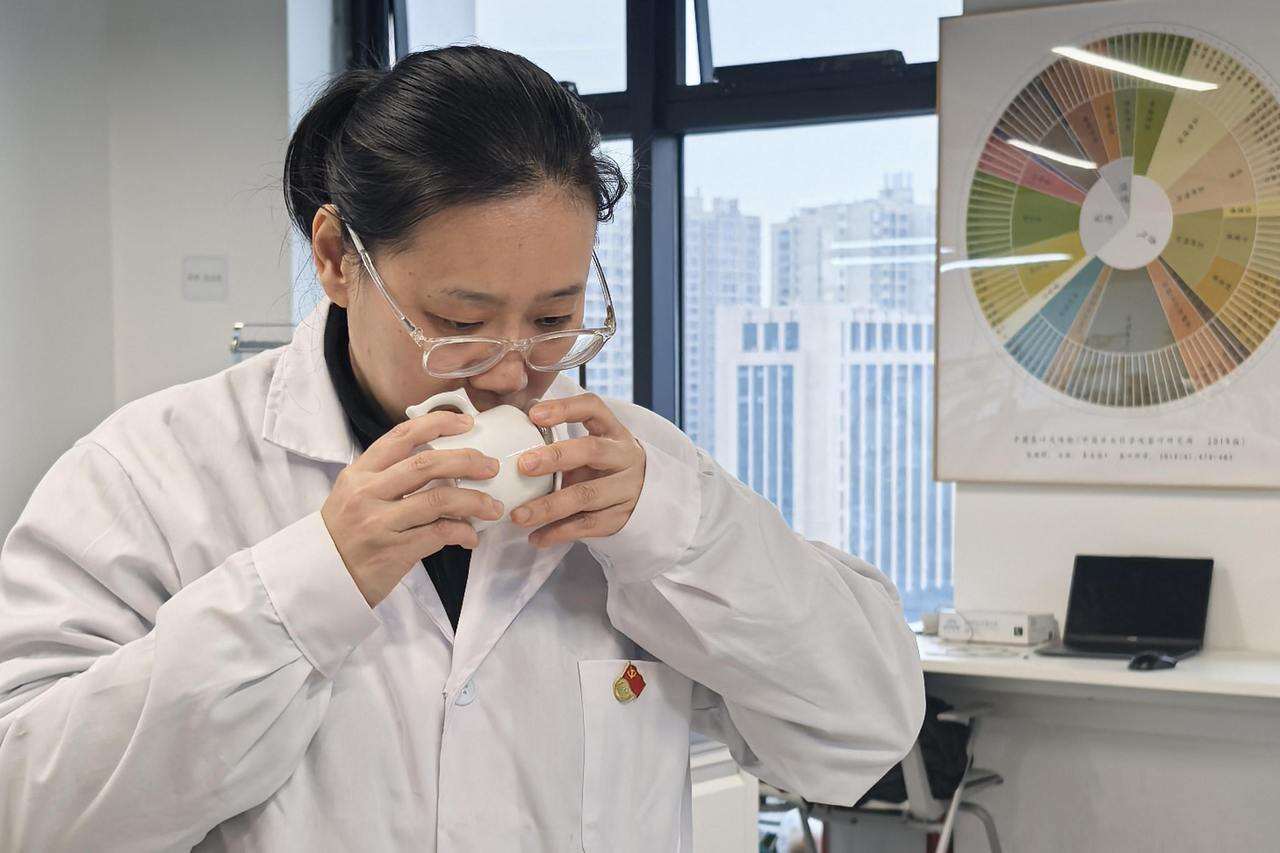

实验室里的“党员突击队”,让技艺与信仰有传承

在帝泊洱的研发中心,挂着这样一幅标语:“党员带头攻难关,一片茶叶闯世界。”速溶茶的技术壁垒极高,如何保留普洱茶的原香?如何实现工业化量产?这些问题曾让团队夜不能寐。研发部党员刘志达主动请缨组建攻关小组。他们跑遍云南30余座茶山,采集上千份样本,最终通过“生物醇化”技术破解难题。2018年,公司参与制定的《固态速溶普洱茶》行业标准发布,一举填补国内空白。“那段时间,实验室的灯就没灭过。党员带头三班倒,有人甚至把行军床搬进了车间。”刘志达回忆道。

在包装车间,党员杨师傅的工位旁总围着年轻人。他的“绝活”是每分钟封装60盒茶珍零误差,秘诀却写在笔记本扉页:“细心源于责任心。”这是帝泊洱“导师带徒”活动的缩影——党员与技术骨干结对,既传技艺,更传作风。2023年,公司启动“管理启航大讲堂”,邀请党员骨干分享创新案例。一场关于“人工智能质检”的讲座后,质检部95后员工小陈提交了自动化改造方案,年节约成本超百万元。“党员前辈敢闯敢试,我们年轻人也不能掉队!”他自豪地说。

市场突围,从西南边陲到大疆南北

2022年央视虎年春晚,帝泊洱联名礼盒惊艳亮相。礼盒上的红色祥云纹与党徽交相辉映,百万套产品三天售罄。这场“破圈”背后,是党员营销团队的精心策划。“我们要让科技茶饮走进千家万户,而春晚是最佳舞台,我们要让全国人民都看到,党建引领下跨界企业的成长。”市场部党员黄显琴说。

从藏区低氟普洱茶进西藏,到“锦绣普洱”刺绣茶包跨界联名;从建立196个国家的商标布局,到打造工业旅游示范基地……帝泊洱的每一步跨界,都有党员先锋的身影。2023年,公司工业旅游收入突破2000万元,游客在帝泊洱生物茶谷内感叹:“原来跨界还能这么玩,党建也能这么‘潮’!”

茶山里的“红色纽带”助力乡村振兴

在思茅区倚象镇竜竜村,茶农老岩的账本记录着变化:2019年前,全家年收入不足2万元;如今,通过帝泊洱的“党组织+合作社+农户”模式,他家的有机茶园年收入超8万元。“党员技术员常来指导,公司保底收购,咱只管种好茶!”老岩笑道。

帝泊洱将党建延伸到产业链上游,与719户茶农签订协议,建设万亩有机茶园,带动200多名村民就业。2022年,公司获评“普洱市乡村振兴示范点”,一条“红色共富链”正在茶山间延伸。

温暖一座城的志愿服务队

“抗震救灾我们上!助学捐款不能少!”这是帝泊洱党员志愿服务队的口号。从宁洱地震到“共同抗疫”,累计捐款超百万;连续十年开展“助梦困难大学生”计划,资助132名学子圆梦大学。2023年,公司以党员为基础组建“茶香义工队”,每周参与社区环保、助老服务。财务部党员小赵说:“做公益和做茶一样,要用心传递温暖。”

站在2025年的新起点,帝泊洱的蓝图愈发清晰,投资5亿元建设“数字茶谷”,打造全球首个普洱茶区块链追溯平台;与中茶集团合作拓展“一带一路”市场;培育100名“红色茶匠”……

“党建不是选择题,而是必答题。”总经理卢念东在年度党员大会上说,“我们要让党旗飘扬在科技创新最前沿、乡村振兴第一线、社会责任主战场!”窗外,茶山苍翠,厂房里的自动化生产线正轰鸣作响。这片曾被马帮驮向世界的东方树叶,在红色基因的浇灌下,正焕发出前所未有的生机。

帝泊洱的故事,是新时代非公企业党建的生动缩影。它告诉我们:当红色基因融入企业血脉,党建便能转化为生产力、竞争力、凝聚力。在这条探索之路上,帝泊洱人用一片茶叶,泡出了党建与发展的“共生之味”——既有科技创新的醇厚,也有人文关怀的回甘,更饱含对这片土地的热忱。或许,这正是中国式现代化企业最动人的底色。