新疆维吾尔自治区精河县天山果业农业科技有限公司(以下简称“天山果业”)成立于2014年,是新疆精河县枸杞深加工产业链龙头企业,产品远销全球10余个国家和地区,年产值达1.3亿元。2021年6月成立党支部,现有党员18人、积极分子3人、入党申请人7人。公司坚持“党建链+产业链”融合路径,将党的领导融入企业治理、技术创新和乡村振兴全过程,走出了一条非公企业党建赋能高质量发展的特色道路,获评“国家级绿色工厂”“自治区级农业产业化龙头企业”等称号。

厘清“新”在哪里,重构组织体系,破解“覆盖难”。班子建设与决策融合,将党建工作写入公司章程,推选企业出资人、管理层党员进入支委班子,实现支委成员100%进入决策层。创新“老将+新兵”组合,由经验丰富的党员牵头技术攻关,年轻党员主导流程优化,2024年推动工艺升级12项,降低生产成本15%。是党员队伍双向培养,招聘倾斜优先录用党员,近三年吸纳党员人才11名;双向赋能将党员培养为业务骨干,将骨干发展为党员。2025年8名技术骨干递交入党申请。设立先锋示范,在各个岗位上选树党员先锋岗、示范班组、工匠人才创新工作室;在生产车间,党员带头开展技术创新,优化生产流程,党员带头攻克枸杞锁鲜技术,提高枸杞干果附加值30%以上。组织生活创新,严格落实“三会一课”,创新开展“党旗映天山”主题党日,结合升国旗仪式、红色教育基地研学强化党性,2024年7月,党支部带领18名党员和积极分子赴天安门广场开展“党建引领助力枸杞产业”主题党日,激发产业报国情怀。

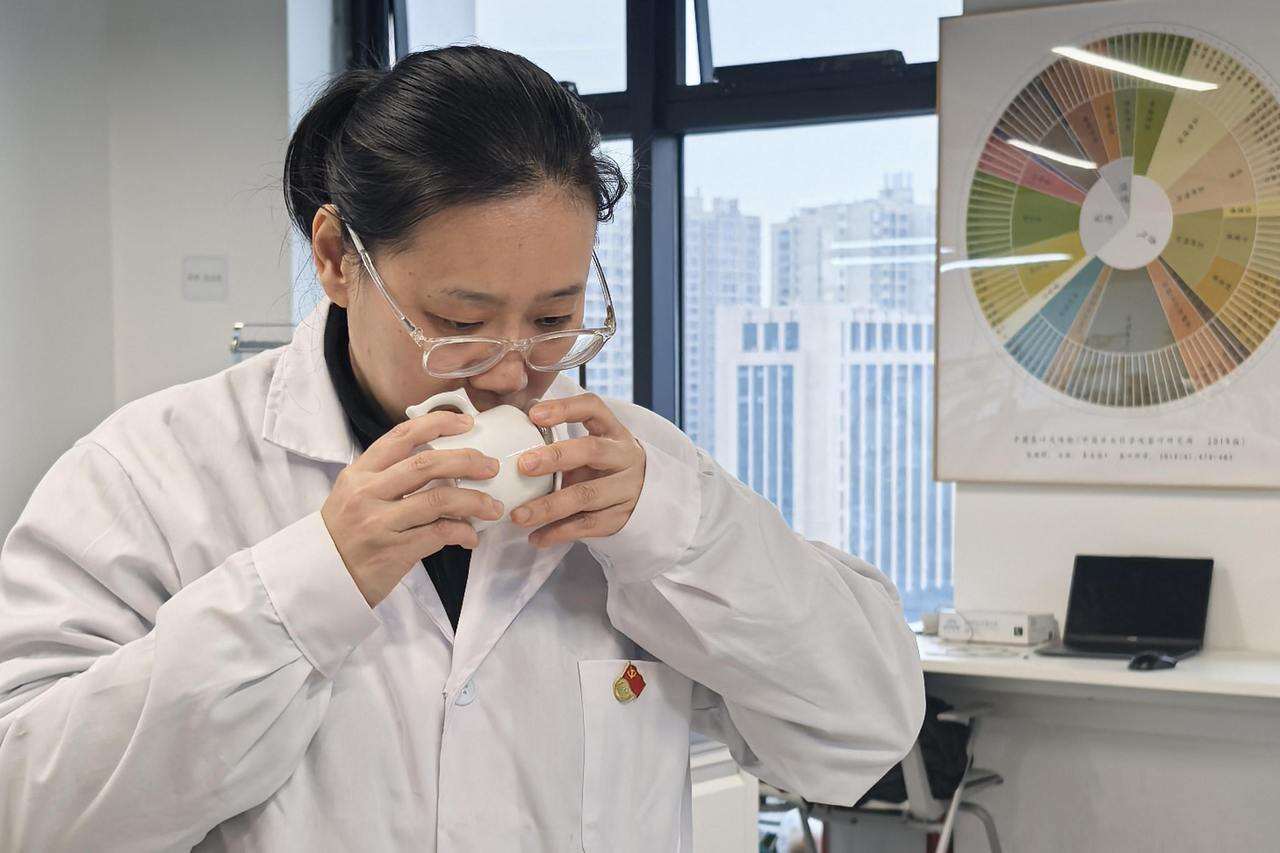

直面“难”在哪里:深化融合路径,破解“融合浅”。推行“1134”工作法,建立“1个产业链党委引领+1部产业条例保障+3大资源(技术、金融、市场)+4种运行模式(土地流转、兜底收购、就业分红、品牌共建)工作法,以党建链赋能产业链。凝聚职工合力,打造“匠心向党·劳动铸魂”品牌活动,技术能手分享经验,职工参与率达95%。建设枸杞文化长廊,展示企业历程与党建文化,增强员工归属感。党建与业务同频共振,开展“三学三亮三比”行动,评选党员先锋岗、示范班组,推动研发团队党员带头开发30余款新产品,获专利17项,2024年产品畅销国内20余城,销售额突破6000万元。

聚焦“落”在哪里,健全长效机制,破解“作用弱”。产业振兴与助农增收深度融合,创新“党支部领办合作社+企业兜底+农民分红”模式,与500余户杞农签订保底收购合同,年消耗鲜果3000吨,带动户均增收2万元。枸杞采摘季提供就业岗位800个,助力农民就近就业。公益服务与治理协同双向赋能,近三年捐赠50余万元用于助学,党员职工自发组建志愿服务队,为孤寡老人定期配送枸杞营养品,惠及200余人次。人才反哺与可持续发展闭环,深化“校企社”共育机制,与博尔塔拉职业技术学院合作,每年接收20余名实习生,提供生活补助和导师指导,近三年留用率达40%。实施“一帮一对对红”计划,党员师傅结对年轻员工,培养技术骨干8名。

天山果业典型经验在精河县非公企业党建工作中推广,产业链模式带动下,党组织班子成员与企业高管“双向进入、交叉任职”不断提高,建立健全企业重大事项通过党组织审核把关制度,建立共学机制等强化党建强促发展强。党员成为技术攻坚核心力量,推动天山果业生产从初加工迈向精深加工“领军者”,开发出30余款健康产品,涵盖多个品类,获得17项专利,制定10项企业标准,2024年产值同比增长20%。牵头推动枸杞精深加工率从35%提升至70%,带动链上企业增收6000万元,“党建链+棉纺链”、“党建链+化工链”模式正在复制。

示范引领全域辐射,天山果业党支部成功创建为自治州级“五个好”标准化规范化党支部示范点,2025年上半年累计接待各地观摩团23批次,分享“党建链+产业链”融合经验;“互观互学”深化经验复制。

2020年,何伟通过人才引进扎根精河,面对企业无深加工资质的困境,他带领3名党员组成攻关小组,吃住在车间。为研发枸杞啤酒,连续72小时调试发酵参数;5年来,何伟带领研发团队推出3个系列20余款枸杞产品,先后取得12项枸杞啤酒和枸杞原浆相关新产品的国家专利。其本人积极向党组织靠拢,2022年提出入党申请,2025年5月转为正式党员。

八家户杞农刘金德在党支部帮扶下,将5亩土地流转给合作社,年获租金0.65万元;进入企业加工车间工作,由于工作担当负责担任车间主任,月工资5500元。“土地流转金+工资+分红”模式让他的收入三年翻了两番。2024年9月份为预备党员。

精河县以“党建链”串联“产业链”,破解了新兴领域三大困局:一是“新”在路径,以“党建链”赋能“产业链”,破解非公企业党建与业务“两张皮”难题。二是“难”在覆盖,通过党员队伍双向培养“火种计划”发展党员,填补空白点。三是“落”在实效,将党建转化为生产力(技术升级)、凝聚力(员工归属)、辐射力(乡村振兴),为新兴领域党建提供可复制范式。