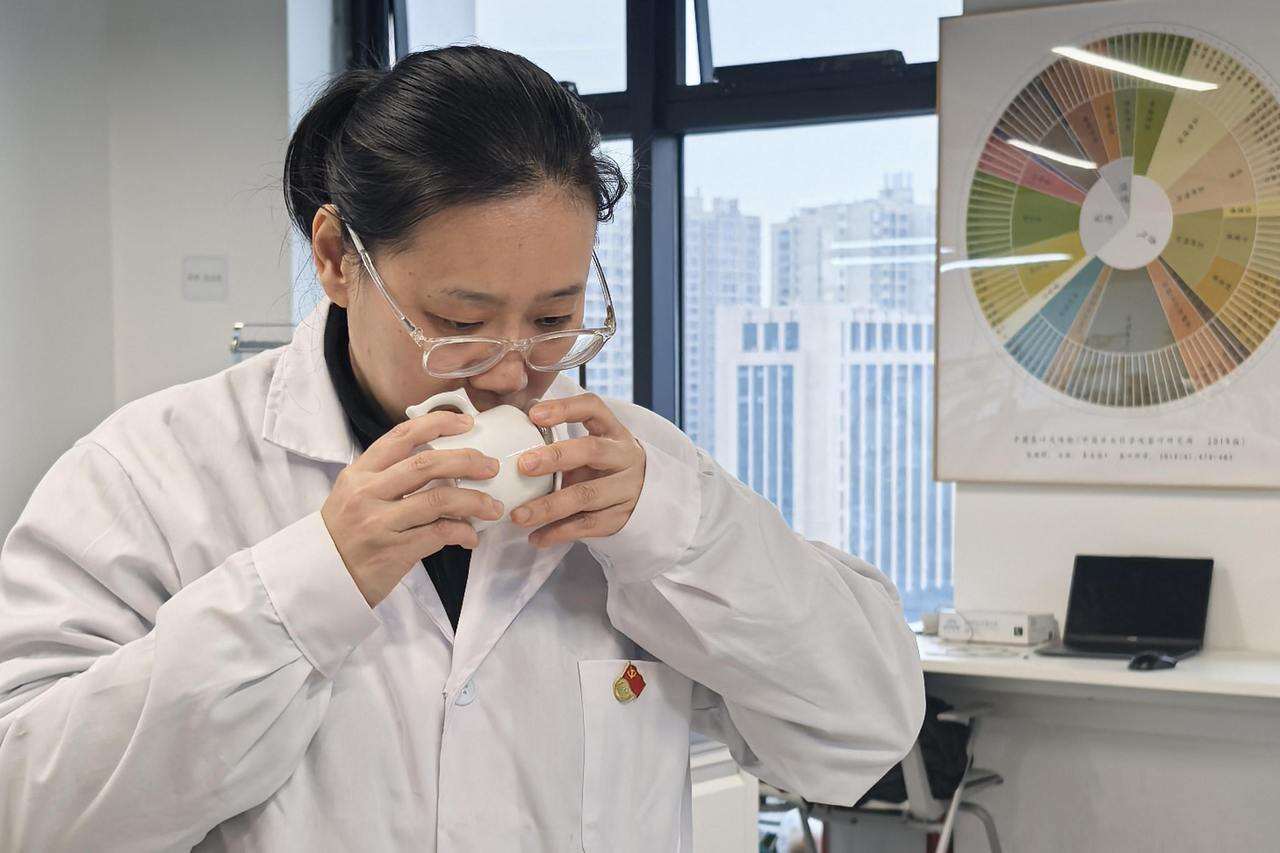

每一道纹理,都是匠心的印记

每一圈转动,都是匠心的彰显

每一次分享,都是匠心的延续

从传统技艺到高端制造,

无数匠人在自己的领域里默默耕耘。

他们以匠心为笔,以技艺为墨,

为时代发展注入源源不断的动力。

大家好,我叫朱玉庭,是江苏双环齿轮有限公司的一名技术工程师。今年4月,我有幸以“全国劳动模范”的身份参加全国总工会成立100周年暨全国劳动模范和先进工作者表彰大会。在现场聆听总书记重要讲话时,我的内心无比激动,久久不能平息。回望过去十余年,齿轮,给我的人生带来了不一样的转动。

逆风展翅 逐光而行

我曾在南京建筑工地打工,后来进入了一家仪器厂当流水线工人,面对陌生的生产图纸,毫无专业基础的我只能每天重复着机械性的工作。那几年的碌碌无为让我渐渐明白,没有技术傍身,就只能被生活推着走。为了改变现状,我毫不犹豫地报名了夜校,同时购买大量技术类书籍,不断提升自己,弥补专业知识的不足。

白天一有空闲,我便翻看那些有关机械原理的书籍。遇到不懂的问题,我就用手机查,向同事请教,不放过任何一个细节。晚上即使疲惫,我也准时赶往夜校,认真听讲,做好笔记。当我以全班第一的成绩考入南京大学继续教育学院时,我终于明白了“只要功夫深,铁杵磨成针”的道理。

公司也看到了我的刻苦勤奋,把我调到了技术含量更高的数控加工岗。在新岗位上,我逐渐掌握了普车、数控车、车削中心等多门技术,在公司的技术创新改革中,我的一项成果将机械加工效率平均提升了30%,获得了公司“自主革新一等奖”。

勇挑重担 攻坚克难

2014年,是我人生的又一重要转折点,我加入江苏双环齿轮有限公司精密成型分厂工作。入职不久,公司就迎来了一项重大挑战——实施自动化车间项目建设,然而,精密车床加工过程中却出现了“断屑”难题,如果这个问题得不到解决,整个项目就可能面临停滞。

那阵子我几乎天天吃住在车间,与机械为伴,与图纸为友,不断在实践中摸索,在失败中复盘,反复对加工设备进行优化改造,最终成功攻克了“断屑”难题。新改造的刃具使项目刃具成本费用较过去降低62.8%,半年内就为公司节约成本近50万元。

这次项目攻坚,身边党员同事们的无私担当深深感染了我。他们总是冲锋在前,主动承担最辛苦、最艰巨的任务。也正是从那时起,加入党组织的想法在我心底萌芽,怀揣着对党的崇高敬意和坚定信念,我郑重地向党组织递交了入党申请书。

2018年,公司接到福特汽车变速箱齿圈的开发项目,对方对产品质量要求极高,一个齿圈成品432个棱角都不能有任何毛刺。按照当时的生产工艺,这几乎是很难实现的事情。为了解决这个难题,我们团队前往北美考察国际先进的去毛刺厂商,然而结果却不尽人意。

“如果前方没有路,那我们就走出一条路”。回到公司后,我带领团队开始了一段漫长而艰苦的研发过程。我们查阅了大量的资料,拿出了上百种方案,做了无数次试验。从对振动、磨粒流、旋转搓刀等各种去毛刺方式的探讨,到精车、旋分铣以及去毛刺等多道工序的协同,经过两年的不懈努力,最终以三项工序联合的方式,彻底解决了毛刺问题。如今这条全自动化生产线依然业内领先,只需要6秒钟,就能把齿圈的毛刺全部去除干净,大大提升了产品合格率。

头雁领航 雁阵齐飞

个人的成长离不开组织的关怀。2020年,我光荣地成为了一名中国共产党党员。2022年,我被授予“全国五一劳动奖章”。组织的信任与培养,让我深感责任重大,也激励着我在技术传承与人才培养的道路上不断奋进。

在日常工作中,我始终牢记党员身份,利用“传帮带”活动为依托,定期组织技术培训。从基础的机械原理讲解,到复杂的数控编程实操,为了能让职工听得懂、记得住,我常常牺牲休息的时间,不断完善课件,力求用最通俗易懂的方式让他们掌握。除了授课,我也会给他们出考题检验学习效果,制定个性化的培养方案,让他们在最适合自己的领域发光发热。

一个人可以跑得很快,一群人可以走得更远。现如今,我已为公司培养出5名高级技师、9名中级技师、20多名调试工程师,他们都已成为公司的核心力量。我们团队也完成公司交办的百余项产品技术攻坚、设备项目攻关任务,共获得了40多项国家专利,主导的工艺创新、改善项目已累计为公司创造直接效益超3000万元。看到大家的进步和成就,我感到无比欣慰。这不仅是他们个人的成长,更是党组织引领下集体共同奋斗的成果。

习近平总书记在大会中指出“工人阶级和广大劳动群众在长期奋斗中铸就的劳模精神、劳动精神、工匠精神,是社会主义核心价值观的生动体现。”今后,我将继续执工匠之心,做敬业之人,深耕齿轮领域,精益求精,生产出更多高精度的“小齿轮”,让这些凝聚着中国智慧与中国匠心的齿轮,在全球的机械设备中稳健运转,让世界听见中国制造业崛起的铿锵足音。