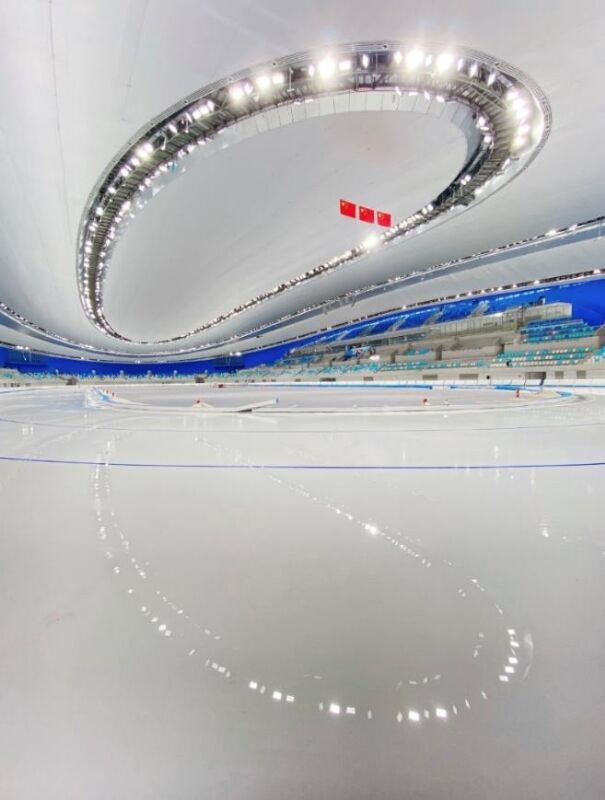

国家速滑馆夜景

国家速滑馆位于北京市朝阳区国家网球中心南侧,是北京2022年冬奥会速度滑冰项目的比赛场馆,又名“冰丝带”。远观之,3360块外幕墙玻璃衬托着22条“丝带”,犹如速滑运动员在冰上划过的痕迹,与错落有致的树丛相映成趣,构成了一幅极具艺术美感的画卷。2021年6月21日,当代陕西杂志社同全国各省市自治区党刊社编辑记者一起,对“冰丝带”的建设情况进行了采访。

国家速滑馆内的玻璃幕墙

党建聚力

“桂华流瓦,冰轮转腾。这就是我从一开始憧憬的‘冰丝带’的模样。”北京国家速滑馆经营有限责任公司党委书记、董事长、国家速滑馆运行团队主任武晓南说。然而,面对如此庞大的工程,想要将蓝图变成现实,并非易事。

武晓南介绍,国家速滑馆采用“PPP模式”进行投资、建设与运营,汇集了北京国资公司、首开股份、北京城建、北京住总以及华体集团等企业的综合经验与优势。

作为国家速滑馆项目政府出资人代表,北京国资公司坚持党建引领,在国家速滑馆公司成立之初,就同步设立了国家速滑馆公司党委。国家速滑馆公司党委团结参建各方党组织,统筹协调、凝心聚力,形成共商共建“大党建”工作格局,将党建工作深入到工地建设一线,引导和带领项目建设者日夜奋战,将“冰丝带”从最初的一张概念效果图,打造成了冬奥精品工程。

国家速滑馆内景

党建集智

作为2022年冬奥会北京赛区唯一新建的冰上竞赛场馆,国家速滑馆建筑独特的造型、复杂的索网结构、飞扬的“冰丝带”、1.2万平方米的全冰面以及绿色智能的科技设计,都是工程的亮点。

亮点也是难点所在。武晓南介绍,公司党委充分发挥“把方向、管大局、保落实”的作用,“三重一大”事项全部经党委会前置审议研究,确保工程顺利完工。党委概括总结了工程建设六大节点,并逐一实施:采用全数字仿真、工厂化预制、现场组装、平行施工等多种建设方式,用创新领先的“智慧建造”,仅用108天时间就完成约9.7万平方米地下结构施工,实现“精耕细作”;主体结构仅历时8个月就“拔地而起”,创造出令人惊叹的“中国速度”;“编制天幕”成就了国产高钒密闭索在国内大型场馆中成功首次应用,填补了国内技术空白,索网屋面跨度创“世界之最”;22根“丝带飞舞”环绕曲面幕墙系统,象征着速度滑冰项目的速度与激情;采用二氧化碳跨临界直冷制冰系统,努力打造“最快的冰”;以及申报多项国家级、市级课题的“智慧的馆”。

每一个重要节点的顺利实现都体现出公司党委对于重大事项的正确把握。以制冷剂选用为例,党委以实际行动践行新发展理念和“四个办奥”理念,经过多次论证,首先提出并选用了更为环保节能的二氧化碳作为制冷剂,使国家速滑馆成为史上第一个使用天然工质二氧化碳作为制冷剂的速度滑冰场馆。

“相约北京”冬季系列体育赛事测试活动现场

党建赋能

“国家速滑馆项目工期紧、任务重、要求高、工程量大、结构复杂、技术难点多。”武晓南说。2018年,公司党委提出“大党建”工作思路,探索形成了“1+2+4+N”工作方法,为建设工程充分赋能——

“1”是指一个中心任务,即全力为高标准、高质量建成国家速滑馆,为举办一届精彩、非凡、卓越的冬奥会提供坚强的组织保障和纪律保障;

“2”是指两个重点工作方向,即在速滑馆园区内开展“大党建”工作与“大监督”工作;

“4”是指四条工作主线,即共享党建资源、共组党日活动、共树党员先锋、共同开展“阳光工程”监督;

“N”是指N项具体工作。

2019年,“大党建”工作全面向各党支部延伸,在公司党委的支持和指导下,由国家速滑馆各党支部与北京市重大办、股东方以及园区建设单位党支部开展支部结对共建活动,增进互信、团结一致。在“大党建”引领下,各方资源得以充分调动、组织活力得到激发,全员积极性进一步提高。

2021年4月7日上午11时,随着发令枪响,作为北京2022年冬奥会测试演练的“相约北京”冬季系列体育赛事测试活动速度滑冰比赛在国家速滑馆“冰丝带”开赛,这标志着国家速滑馆迎来了速滑比赛的首秀。

“2022年北京冬奥会后,国家速滑馆将有望成为以冰雪运动为突出特色的新体育综合体,成为人民群众体验冬季美好生活的新地标,向世界展示‘冰丝带’可持续利用的‘中国方案’。”武晓南说。