在1月16日闭幕的浙江省十三届人大三次会议上,高票通过《浙江省民营企业发展促进条例》,于2月1日起施行,这是全国第一部促进民营企业发展的省级地方性法规。

今年浙江省两会上,民营经济被聚焦,热度前所未有。无论是省委书记、省长,还是人大代表、政协委员,都在两会上热议这个话题。

在1月16日闭幕的浙江省十三届人大三次会议上,《浙江省民营企业发展促进条例》(简称《条例》)以99.51%高票通过,于2月1日起施行。

这是全国第一部促进民营企业发展的省级地方性法规。浙江以地方立法形式促进民营企业发展,开全国先河。

“浙江民营企业的‘春天来了’。”许多浙江省人大代表、政协委员激动地说。

回应民企期盼

“这几年来,传闻着‘国进民退’的声音,我和一些企业家朋友都在担心,民企还要不要发展,还敢不敢发展?”浙江省政协委员、浙江某企业董事长对民主与法制社记者说。

作为民营经济大省的浙江,民营经济占浙江GDP比重超六成、企业数量超九成,创造了七成的税收以及近九成的就业岗位。民营经济的发展动向牵动着所有民营企业主的心。

其实,支持发展民营经济,浙江省委省政府一直旗帜鲜明,从2018年10月出台《关于进一步减轻企业负担增强企业竞争力的若干意见》,到去年全面实施民营经济31条,并实施新一轮民营减负措施,不断提振民企信心。

浙江省省长袁家军在这次两会上作政府工作报告时强调,浙江要为企业赋能,以“绣花功夫”精准服务企业,突出信心赋能、创新赋能、金融赋能,创新政策供给和制度供给,提升企业创新能力与核心竞争力。要大力弘扬新时代浙商精神,对民营企业真重视真关心真支持,打造市场化法治化国际化营商环境。

而浙江司法机关也积极为民企发展护航。浙江省检察院检察长贾宇在这次两会上所作的工作报告中“晒”出浙江检方护航民营经济“成绩单”:2019年,开展涉非公经济案件立案监督和羁押必要性审查专项活动,对犯罪情节轻微的民营企业家依法解除或变更强制措施170件,“坚决防止‘办理一个案件,垮掉一个企业,下岗一批职工’”。

根据浙江省委部署,去年5月浙江省人大常委会着手《浙江省民营企业发展促进条例》立法工作。在省政府提出议案以后,省人大常委会广泛深入开展调研,3次对《条例》草案进行审议。在草案修改阶段,省人大常委会先后召开省市县有关单位、不同行业领域民营企业家、相关协会商会、金融机构、法律专家等参加的各类座谈会论证会50多次,累计征求意见达1200余人次,收集修改意见1500余条。

“因民营企业发展促进立法涉及面广、影响范围大、社会关注度高,为充分发挥人大代表在立法中的主体作用,强化人民代表大会的立法职能,草案又被提请省人大会议专门审议。”浙江省人大法制委员会主任委员、浙江省法学会副会长丁祖年告诉民主与法制社记者。

丁祖年称,这部以深化“放管服”为重点的条例将有效填补立法上民营企业定义的空白,进一步规范政府行为,约束有形之手,为民营经济健康发展、民营企业家健康成长打造公开公平公正的营商环境。

在浙江省两会上,该《条例》草案立刻成为代表委员热议的重点,并纷纷提出意见和建议。

浙江省人大代表、浙江大学公共政策研究院副院长范柏乃在去年浙江省两会时,是《条例》议案的领衔提出者之一,曾调研过上百家民营企业。他表示,“以往,企业生产被干预的事情时有发生。通过《条例》,如果因公共利益让企业正常生产受到了影响,政府需要给予适当的赔偿,将有利于保护民营企业的经营自主权。”

“信心比黄金更贵。”浙江省人大代表、康奈集团有限公司党委书记、工会主席蔡发荣表示,《条例》将扶持民营企业发展从行动上升到了法律层面,带给企业家更大底气和发展信心,也将促进民营企业核心竞争力的提升。

浙江省两会上,各代表团对《条例》给予充分肯定的同时,也提出了100多条意见。其中主要意见被吸纳其中,助力《条例》草案进一步完善。

据丁祖年介绍,人大代表反复提及“司法机关的责任”,对此,《条例》专门增加了一项条款,规定司法机关为保护民营企业合法权益,促进民营企业发展提供司法保障。

对于代表提出的“政府信赖利益保护方面要有一些明确的监督落实措施”,《条例》也专门增加了一款,即明确规定县级以上人民政府应当将行政机关履行政策承诺、合同约定情况纳入政府绩效评价体系。

在丁祖年看来,“这部《条例》立法周期长、征求意见范围广、调查研究深入,常委会和人代会审议充分,真正做到了广纳民意、广聚民智”。

《条例》招招见实

《条例》共计7章50条,在公平竞争、权益保障、规范政府行为等方面作出了具体规定。

《条例》保障民营企业公平竞争;规定国家机关和社会组织在其中具体职责;保障民营企业平等准入;为民营企业境外投资、人才引进、风险防范、融资畅通等提供制度支撑;保障民营企业和民营企业家合法权益等。

当前,民营企业在参与市场竞争的过程中,不乏遇到“卷帘门”“玻璃门”“旋转门”现象。为营造公平竞争的市场环境,《条例》明确民营企业发展促进工作应当坚持竞争中性原则,保障民营企业与其他所有制企业依法平等使用资源要素,公开公平公正参与市场竞争,同等受到法律保护,实现权利平等、机会平等、规则平等。

民营企业家最不希望看到的情况是政府招商引资承诺不落实,换一任领导就换一个政策,希望“不折腾”。《条例》首次在地方立法层面明确,行政机关应当遵循诚信原则,保持政策的连续和稳定,依法作出的政策承诺以及依法订立的合同,行政机关不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替等为由不履行、不完全履行或者迟延履行约定的义务。这给民营企业吃了一颗“定心丸”。

《条例》还对国家机关、社会组织的职责作出明确规定。如县级以上人民政府应当将支持民营企业发展相关指标纳入高质量发展绩效评价体系,为民营企业营造稳定、公平、透明、可预期的发展环境;司法机关依法为保护民营企业合法权益、促进民营企业发展提供司法保障等等。

围绕市场准入、审批许可、经营运行、招投标等方面,《条例》确定了一系列保障民营企业平等准入的措施。例如,从民营企业反映突出的问题入手,条例明确市场准入负面清单以外的行业、领域、业务等,民营企业均可依法平等进入。

此外,《条例》还囊括支持民营企业“走出去”、强化民营企业人才保障、完善民营企业风险预警和纾困帮扶机制、推动解决民营企业融资难融资贵问题等方面内容,为民营企业发展提供制度保障。比如,第21条明确提出:“民营企业正常生产经营活动产生的现金流量以及提供的担保物价值等条件已符合贷款审批条件的,银行业金融机构不得再违法要求该企业法定代表人、股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其近亲属提供保证担保。”

《条例》专门规定,任何单位或者个人不得干预依法应当由民营企业自主决策的事项、使用刑事措施处理不涉嫌犯罪的经济纠纷、强制或者变相强制民营企业捐款捐助或者向民营企业摊派等,国家机关、事业单位及其工作人员违反本条例规定,由有权机关按照法定职责责令改正;情节严重的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法依纪追究责任。

“这部法规的着眼点,就是解决民营企业与国有企业相比,由于所有制问题导致的不平等问题,更多的是站在制度环境来进行创新,为民营企业提供可靠的、可预期的法治保障。”《条例》起草组专班负责人应云进表示。

法律的生命力在于执行

“去年12月22日,中央发布‘民企28条’,不到一个月,浙江即出台《条例》,时间上可以说是无缝对接。”浙江省浙商研究会执行会长、浙江工商大学教授杨轶清认为,对于民营企业来说,年末年初正是制定2020年决策规划的时候,《条例》此时出炉,企业在市场预期、经营管理等方面的信心会进一步增强。

杭州娃哈哈集团董事长兼总经理宗庆后兴奋地说:“中央政策与浙江《条例》这两股东风,会更加激发民营企业发展的信心,民营企业自身也应该练好内功、自强自立,交出更漂亮的成绩单。”

浙江省人大代表、西子联合控股有限公司董事长王水福表示,改革开放40多年来,浙江能从资源小省发展为经济大省,靠的正是灵活的市场机制以及政府对首创精神的尊重。

从《条例》起草阶段,王水福就一直关注,其间多次参与相关的讨论和座谈。如今,随着《条例》出台,民营企业的合法权益将更加有保障。“作为一名浙江的民营企业家,浙江能率先在全国推动这部创制性条例,我感到非常骄傲!”

浙江省人大代表、浙江省法学会顾问、中华全国律师协会副会长章靖忠评价称,《条例》最大的突破在于用地方性法规来确定民营经济、民营企业的市场地位、合法权利、保障措施等,创设了具体的法律规范,这是真正的法治“定心丸”。

许多民营企业家认为,这是浙江省委省政府为浙江民营企业送上了一个新年“大礼包”。

“这部法规的出台,对于破解当前制约我省民营经济发展的困难和问题,保护和促进民营企业健康发展,提振民营企业家面对复杂形势的信心,推动全省经济的高质量发展,具有重要意义。”丁祖年表示。

全国人大财政经济委员会委员蔡继明认为,浙江省在促进民营经济发展方面又走在了全国前列。很多省份,基本上是以意见建议的方式,它们不具有法律的效力,所以以立法的方式,把平等准入的政策法律化,这样才能够真正让民营经济发展,真正吃上一颗定心丸。

“法律的生命力在于执行”,就民营企业家而言,《条例》如何真正贯彻落实成为他们最关心的问题。

章靖忠认为,《条例》实施后应对执行情况进行监督,包括人大监督、舆论监督等,也可开展第三方评估,了解其有没有基本落实,企业家关心的问题有没有解决。

浙江省经信厅党组成员、副厅长岳阳表示,经信部门将广泛开展条例的学习宣传和培训,着重使广大民营企业知法、用法,善于用法来维护自身合法权益。此外,将《条例》中规定的禁止性行为规范、促进措施等具体到相关部门和单位,明确职责分头落实,协调建立督促检查机制。

“我们要积极发挥好综合协调作用,推动条例规定逐条逐款落到实处,更好地以法规确定的制度优势提振企业的发展信心,破解发展的难题,引领推动我省民营经济大发展、大繁荣,实现高质量发展。”岳阳强调。

民营经济是浙江的最大特色、最大优势和最大资源,民营企业是浙江经济发展的主力军,民营企业家是浙江的宝贵财富。民营经济强则浙江强,民营企业好则浙江好。在当前我国经济处于“三期叠加”铁定阶段、经济下行压力加大等背景下,在省域层面率先出台民营企业发展促进条例,对于破解民营企业发展遇到的困难和问题,依法保护和促进民营企业健康发展,提振民营企业和民营企业家面对复杂形势的信心,再创浙江民营经济发展新优势,推动全省经济高质量发展,具有重要意义。针对民营企业发展中碰到的难题,《浙江省民营企业发展促进条例》都有哪些具体举措?请看以下梳理和解读。

用创制性法规为民企发展赋能——《浙江省民营企业发展促进条例》解读

《浙江省民营企业发展促进条例》的出台,对于破解当前制约浙江民营经济发展的困难和问题,促进民营企业健康发展,提振民营企业家面对复杂形势的信心,推动全省经济高质量发展,具有重要意义。

立法背景:2018年11月,习近平总书记在民营企业座谈会上深刻阐述了党中央支持民营经济发展的一贯方针,突出强调“两个毫不动摇”和“三个没有变”,全面分析了民营企业发展遇到的困难和问题,提出支持民营经济发展壮大的六个方面举措。党的十九届四中全会决定进一步提出,要健全支持民营经济发展的法治环境,完善构建亲清政商关系的政策体系,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。中央经济工作会议以及党中央、国务院《关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》,对促进民营经济和民营企业健康发展均提出具体要求和具体举措。民营经济是浙江经济的最大特色、最大优势和最大资源。近年来,由于受到国际国内多种因素影响,浙江民营企业发展遇到一些困难和问题,亟需为保护和促进民营企业健康发展营造良好的法治环境。

2019年以来,浙江发挥新时代地方立法的作用,在出台保障“最多跑一次”改革地方性法规的基础上,以民营企业发展促进为题开展地方立法工作,出台《浙江省民营企业发展促进条例》,全面总结提炼民营经济发展经验,破解民营企业发展面临的市场准入隐形壁垒、要素获取不平等、政策之间不协调、政策执行不持续或者“一刀切”等问题,再创民营经济发展新优势。

可以说,制定条例是浙江落实中央要求的具体行动,是我省以“三个地”的政治自觉坚定不移贯彻落实“两个毫不动摇”的重要体现,是推动浙江民营企业再创发展新优势的迫切要求,能够为全国民营企业发展促进工作提供浙江方案,贡献浙江智慧。

制定过程:浙江省委高度重视《浙江省民营企业发展促进条例》制定工作,要求认真总结提炼改革实践中积累的成功经验,积极回应民营企业诉求,制定好这部重要创制性法规。省政府坚持以问题为导向,认真梳理需要破解的重点问题,形成草案。

省人大在立法过程中充分发挥主导作用。省人大常委会将专项监督与民营经济高质量发展专项监督。草案形成过程中,省人大常委会和省政府加强立法工作协调,运用“双组长”会议等形式统筹协调立法中的重大问题。草案经省政府常务会议讨论通过后,省人大常委会分别于2019年9月、11月、12月召开会议对草案进行了三次审议。

审议期间,草案通过浙江人大网、地方立法网向社会公开征求意见,并两次通过履职平台等渠道征求全体省人大代表、各市县区人大常委会等方面意见;赴省内多次开展立法调研,先后召开省市县有关单位、不同行业领域民营企业家、相关协会商会、金融机构、法律专家等参加的各类座谈会论证会 50 余次。为了深化长三角立法协同,还分别征求上海、江苏、安徽三省市人大常委会意见。其间,累计征求意见达1200余人次,收集修改意见1500余条,对草案作了多次修改完善。

2019年12月16日,省委常委会对条例草案送审稿作了专门研究,进行充分讨论。根据省委“三服务”活动部署,2020年伊始,省领导又带着法规草案走进企业,听取意见。民营企业发展促进立法涉及面广、影响范围大、社会关注度高。为了充分发挥人大代表在立法中的主体作用,强化人民代表大会的立法职能,省十三届人大常委会第十六次会议通过将草案提请省十三届人大三次会议审议的议案。省人代会期间,《条例》以99.51%的赞成率高票通过,充分反映了各位代表对法规内容的一致认可和高度肯定。

特色亮点:《浙江省民营企业发展促《浙江省民营企业发展促进条例》共七章五十条,主要有以下特点:

1.确立了保障民营企业公平竞争的原则。为了营造公平竞争的市场环境,打破各种“卷帘门” “玻璃门” “旋转门”,《条例》根据党的十九届四中全会支持民营经济发展的相关要求,以及《中共中央国务院关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》,明确民营企业发展促进工作应当坚持竞争中性原则,保障民营企业与其他所有制企业依法平等使用资源要素,公开公平公正参与市场竞争,同等受到法律保护,实现权利平等、机会平等、规则平等。

2.规定了国家机关和社会组织在促进民营企业发展工作中的职责。促进民营企业健康发展需要各方形成合力。《条例》对国家机关、社会组织的职责作了明确规定:一是县级以上人民政府应当将支持民营企业发展相关指标纳入高质量发展绩效评价体系,为民营企业营造稳定、公平、透明、可预期的发展环境。二是监察机关依法对公职人员和有关人员履行职务过程中侵犯民营企业合法权益的行为实施监察。三是司法机关依法为保护民营企业合法权益、促进民营企业发展提供司法保障。四是经济和信息化主管部门负责具体组织实施政策落实,综合协调相关工作。五是各有关部门、驻浙直属机构按照各自职责,做好民营企业服务指导。六是工商联和协会、商会根据法律法规和章程,做好民营企业服务工作。

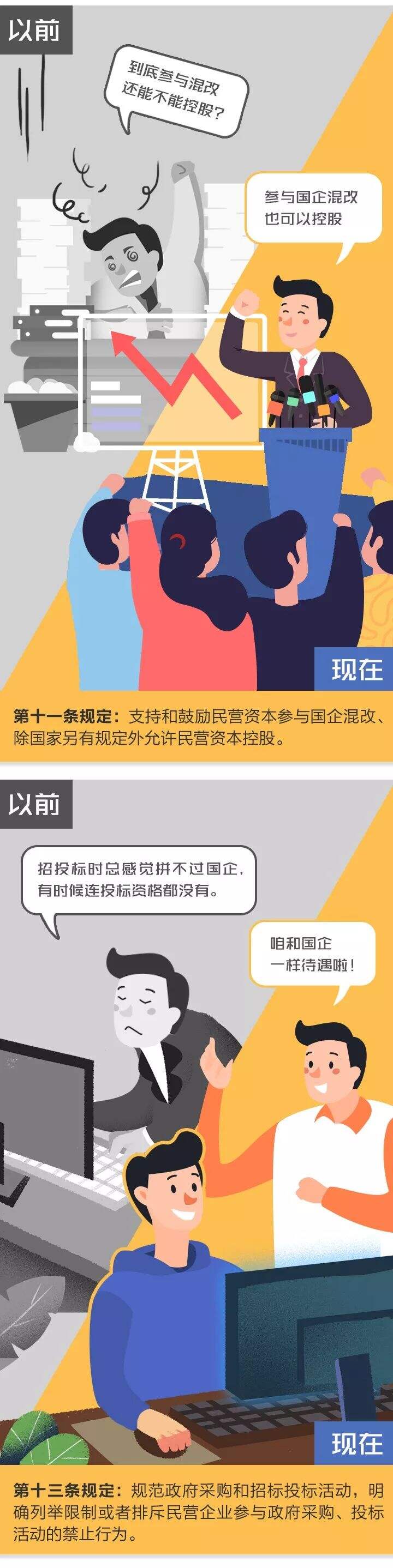

3.确定了一系列保障民营企业平等准入的措施。围绕在市场准入、审批许可、经营运行、招投标等方面为民营企业打造公平竞争环境,《条例》针对调研中民营企业反映突出的问题从五个方面作出规定:一是明确市场准入负面清单以外的行业、领域、业务等,民营企业均可依法平等进入。二是支持和鼓励民营资本参与国企混改,除国家另有规定外允许民营资本控股。三是规范政府和民营企业在基础设施、公共服务领域的合作,规定合作方案应当包括民营企业回报机制、风险分担机制等事项,提高合作透明度。四是规范政府采购和招标投标活动,明确列举限制或者排斥民营企业参与政府采购、投标活动的禁止行为。五是针对民营企业反映集中的信贷公平问题,规定金融机构在贷款利率、贷款条件、工作人员尽职免责等方面不得对民营企业设置不平等标准和条件。

4.确定了一系列保障民营企业平等准入的措施。围绕在市场准入、审批许可、经营运行、招投标等方面为民营企业打造公平竞争环境,《条例》针对调研中民营企业反映突出的问题从五个方面作出规定:一是明确市场准入负面清单以外的行业、领域、业务等,民营企业均可依法平等进入。二是支持和鼓励民营资本参与国企混改,除国家另有规定外允许民营资本控股。三是规范政府和民营企业在基础设施、公共服务领域的合作,规定合作方案应当包括民营企业回报机制、风险分担机制等事项,提高合作透明度。四是规范政府采购和招标投标活动,明确列举限制或者排斥民营企业参与政府采购、投标活动的禁止行为。五是针对民营企业反映集中的信贷公平问题,规定金融机构在贷款利率、贷款条件、工作人员尽职免责等方面不得对民营企业设置不平等标准和条件。

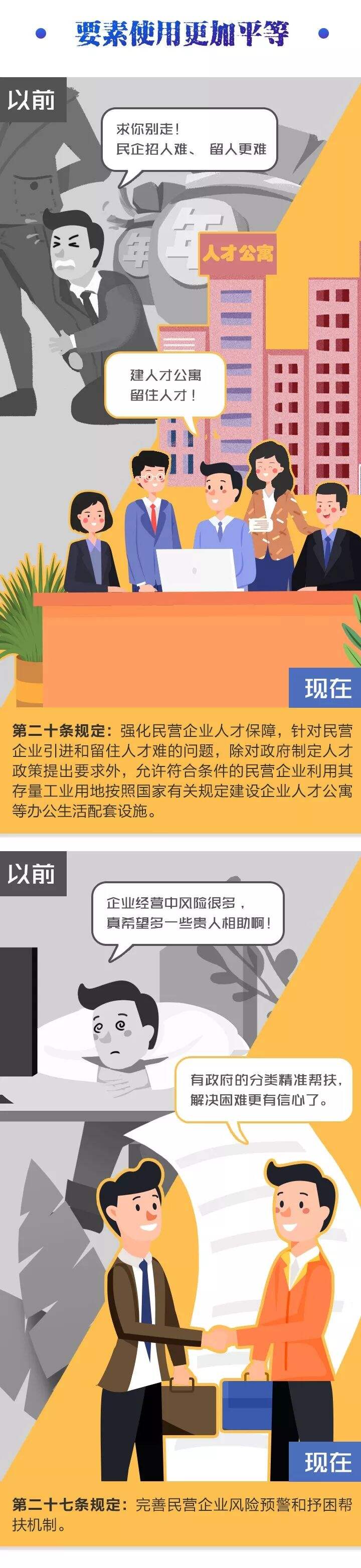

5.提供了民营企业境外投资、人才引进、风险防范等方面的制度支撑。《条例》严格把握政府和市场边界,重点从优化政务服务和加强要素支持方面为民营企业发展提供制度保障:一是支持民营企业“走出去”,规定有关部门应当为其提供信息推送、境外风险预警、境外投资知识培训等服务,引导支持民营企业依法合理有序开展境外投资。二是强化民营企业人才保障,针对民营企业引进和留住人才难的问题,除对政府制定人才政策提出要求外,允许符合条件的民营企业利用其存量工业用地按照国家有关规定建设企业人才公寓等办公生活配套设施。三是完善民营企业风险预警和纾困帮扶机制,对政府、司法机关等建立健全市场风险分析预警、分类帮扶纾困、企业破产联动协调、企业破产启动资金援助、破产重整企业征信信息修复等制度作了规定。四是推动解决民营企业融资难融资贵问题,对民营企业融资过程中涉及的个人保证担保、授信评价、续贷产品、应收账款质押等作出明确规定。

6.作出了畅通民营企业融资渠道的系统性制度设计。为破解民营企业融资难融资贵问题,《条例》从以下方面提出对策:一是明确民营企业已符合贷款审批条件的,银行业金融机构不得再违法要求其法定代表人等提供保证担保,并在地方立法权限范围内对违反规定要求保证担保的行为明确法律责任。二是规定银行业金融机构应当优化授信评价机制,提高信用贷款、中长期贷款等产品比重,提供无还本续贷、循环贷款或者其他创新型续贷产品。三是针对付款方不及时确认债权债务关系导致民营企业应收账款质押难的问题,在《中小企业促进法》相关规定基础上进一步明确付款方确认债权债务关系的时限,同时规定国家机关、事业单位不按规定确认债权债务关系的法律责任。此外,《条例》还对央地协作建立金融综合服务机制、政府加强政策性融资担保体系建设、有关部门支持民营企业提高直接融资比例等作了规定。

7.规定了一系列保障民营企业和民营企业家合法权益的举措。《条例》重点从四个方面作出规定:一是合法权益保障。针对调研中民营企业提出的干预企业自主权、以刑事手段处理不涉嫌犯罪的经济纠纷、向民营企业摊派费用等问题,作出明确禁止性规定。二是信赖利益保护。规定行政机关应当保持政策的连续和稳定,依法作出的政策承诺以及依法订立的合同,不得以政府换届或者领导更替等为由违约毁约。同时要求,县级以上人民政府应当将行政机关履行政策承诺、合同约定情况纳入政府绩效评价体系。三是禁止拖欠民营企业账款。规定国家机关、事业单位、国有企业不得违反合同约定迟延支付民营企业账款,不得在约定的付款方式之外以承兑汇票等形式延长付款期限,明确迟延支付的法律责任,并要求审计机关将国家机关、事业单位、国有企业支付民营企业账款情况作为重要审计内容。四是规范媒体报道。规定新闻媒体应当加强对民营企业合法经营活动和履行社会责任情况的宣传,为民营企业发展营造良好氛围,恪守新闻职业道德,杜绝有偿新闻和新闻敲诈。此外,《条例》还对涉企收费、中介服务、评比达标等行为作了规范。

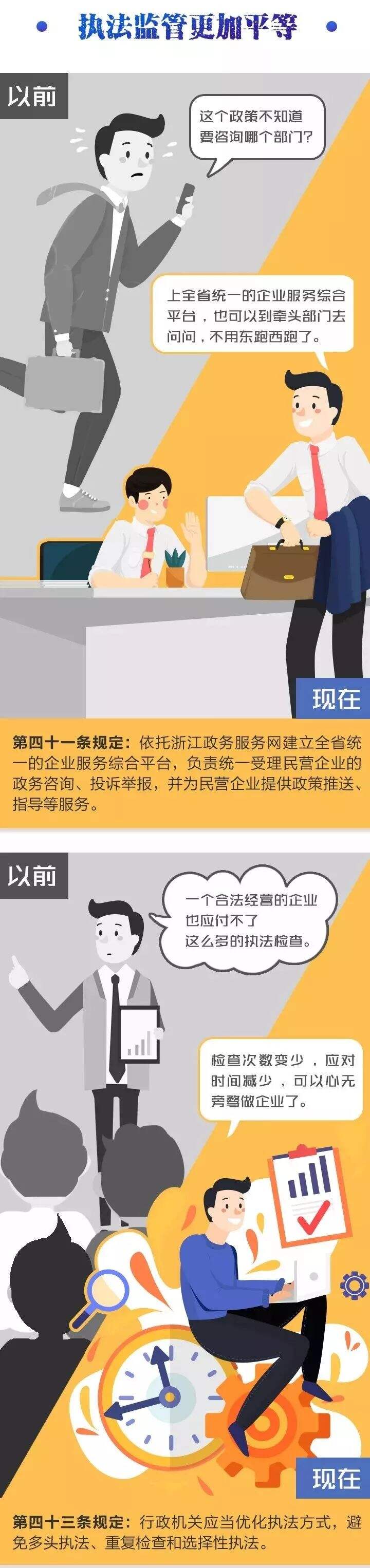

8.明确了规范行政行为营造优质营商环境的具体要求。提高依法行政、科学行政能力,优化政务服务水平是打造一流营商环境的基础和保障。《条例》着重从三个方面作出规定:一是规范涉企政策的制定和执行。针对实践中涉企政策制定和执行方面的突出问题,明确了政策制定过程中进行科学性协调性评估、公平竞争审查、设置合理过渡期,以及政策执行过程中的行政指导、跟踪落实和效果评估等要求。二是要求建立政企沟通统一渠道。为及时解决民营企业反映的问题,提供高效便捷服务, 《条例》结合“三服务”活动经验以及服务活动常态化、制度化的要求,明确省政府应当建立全省统一的企业服务综合平台,统一受理民营企业的政务咨询、投诉举报,并为民营企业提供政策推送、指导等服务。同时,对诉求事项的办理部门以及结果反馈、办理情况考核机制作出规定。三是规范行政执法行为。规定行政机关应当优化执法方式,避免多头执法、重复检查和选择性执法,并不得违法扩大不良信息、严重失信名单的认定范围或者增设监管惩戒措施。

9.提出了民营企业规范健康发展的要求。针对实践中部分民营企业因自身管理不规范导致的影响持续发展问题,《条例》对民营企业加强党组织建设、践行社会主义核心价值观、提高自主创新能力、完善治理结构、强化内部监督和风险防控、规范财务管理、区分企业法人财产和股东个人财产等作出规定,并要求政府营造有利于民营企业健康发展和民营企业经营管理者健康成长的社会氛围。